22호 사이방가르드

기술과 생명의 그로테스크한 결합, 피치니니의 생명공학 예술

조회수: 5375 / 추천: 60

지난 해 필자의 연재 글을 읽었던 독자들은 생명공학의 (초)현실주의자로 소개되었던 프랭크 무어를 기억할 것이다. 그는 젊은 나이에 에이즈에 걸려, 생명공학을 공부하고, 곧이어 그 근저에 자본주의적 탐욕을 발견하면서 이를 예술로 승화시킨 인물로 소개되었다. 이번에는 무어와 비슷하지만 생명 기술에 대한 시각이 보다 긍정적인 페트리샤 피치니니(Patricia Piccinini)의 예술을 간단히 살펴보려 한다.  무어와 달리 그녀는 호주에서 예술 학교를 마치고, 여러 작품전을 거치며 국제적 명성을 얻은, 순탄한 인생 경로를 달려 온 유망주다. 이미 국내에서도 그녀의 작품이 소개된 적이 있다. 극적인 예술 인생이 아니더라도, 그녀의 작품들에선 미래 기술 현실에 대한 자신만의 시각이 있다. 항상 곱지않은 시선으로 기술을 보는 듯 하지만, 그도 전부라 말할 수 없다는 점에서 그녀의 예술은 재미가 있다. 말하자면, 삶의 일부가 되고, 삶의 진실이 되가는 인간 보편의 기술에 대한 긍정의 시선도 교차한다.

무어와 달리 그녀는 호주에서 예술 학교를 마치고, 여러 작품전을 거치며 국제적 명성을 얻은, 순탄한 인생 경로를 달려 온 유망주다. 이미 국내에서도 그녀의 작품이 소개된 적이 있다. 극적인 예술 인생이 아니더라도, 그녀의 작품들에선 미래 기술 현실에 대한 자신만의 시각이 있다. 항상 곱지않은 시선으로 기술을 보는 듯 하지만, 그도 전부라 말할 수 없다는 점에서 그녀의 예술은 재미가 있다. 말하자면, 삶의 일부가 되고, 삶의 진실이 되가는 인간 보편의 기술에 대한 긍정의 시선도 교차한다. 필자는 피치니니의 여러 작품 계열 중 특히 생명공학과 관련한 그녀의 기술관을 보려한다. 무엇보다 2003년 비엔날레에서 여러 대중 언론의 주목을 받았던 설치 작품, 「우리는 한가족」을 주목한다. 게임보이를 즐기는 아이들의 얼굴은 반백이 지난 얼굴들이다. 고작 내 아들 나이만한 아이들이 한참 ‘삭은’ 얼굴로 게임에 몰두하는 모습은 짐짓 겉만 보면 누구나 소름 돋기 마련이다. 상상하기도 싫은 유전 조작의 돌연변이들이 인간의 애완 동물이 되고 한 식구가 된다. 여자아이는 생명과학의 진보로 인해 얻은 새 생명체와 놀고 장난친다. 그 새로운 과학과 생명의 혼합 속에서 태어난 돌연변이 생명체들은 그들 스스로 생식해 또 다른 가족을 형성하고 젖을 물린다.

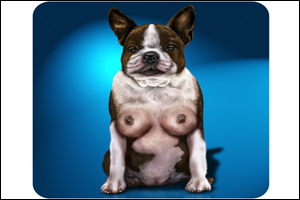

조금 오래된 비슷한 다른 작품을 보자. 「단백질 구조」(1994)는 「우리는 한가족」보다 그녀의 자본욕에 대한 경계감이 많이 섞인 작품이다. 맨살의 미녀 모델의 어깨에 인간의 큰 귀를 가진 징그러운 돌연변이 모델이 함께 사이좋게 등장한다. 미녀 모델로 표상되는 자본주의 상품의 교환 논리와 생명공학의 돌연변이가 서로들 재교배한다. 피치니니는 스스로 이 작품을 통해 생명의 상품화를 보려고 했지만, 실지 그녀의 예술관은 무어식의 실랄한 자본 비판이 아니다. 생명공학이 마련한 돌연변이가 우리의 일상이 되는 현실을 무조건적으로 힐난하지 않는데, 그녀의 모호함이 숨어있다.

「단백질 구조」, 「SO2」(2001), 「과학이야기」(2002), 「우리는 한가족」 등은 생명기술에 대한 그녀의 종합적 시각을 보여주는데, 대체로 기술과 생명의 새로운 조합에 대해 판단을 유보하는 듯 하다. 마치 현실 과학자들과 시민운동가들 사이에 생명공학의 사회적 윤리에 대한 대립각이 형성되고 논의가 미궁에 빠지듯, 그의 예술적 입장도 그 둘 사이에서 갈등한다. 징그럽고 낯선 느낌의 돌연변이들에서 관객들은 반감과 수긍의 묘한 기분에 휩싸인다. 미리 보여주는 미래의 모습인 듯 하지만, 왠지 부담스러운 모양새에 독자들은 계속해서 갈등할 수밖에 없다. 어떠면 피치니니는 관객의 갈등을 고의로 유발하는지도 모른다. 자본, 생명, 기술, 인간 요인들이 뒤섞이며 만들어낼 수 있는, 긍정과 부정이 교차하는 음울한 미래상을 만들어내고 있는 것이다.

「단백질 구조」, 「SO2」(2001), 「과학이야기」(2002), 「우리는 한가족」 등은 생명기술에 대한 그녀의 종합적 시각을 보여주는데, 대체로 기술과 생명의 새로운 조합에 대해 판단을 유보하는 듯 하다. 마치 현실 과학자들과 시민운동가들 사이에 생명공학의 사회적 윤리에 대한 대립각이 형성되고 논의가 미궁에 빠지듯, 그의 예술적 입장도 그 둘 사이에서 갈등한다. 징그럽고 낯선 느낌의 돌연변이들에서 관객들은 반감과 수긍의 묘한 기분에 휩싸인다. 미리 보여주는 미래의 모습인 듯 하지만, 왠지 부담스러운 모양새에 독자들은 계속해서 갈등할 수밖에 없다. 어떠면 피치니니는 관객의 갈등을 고의로 유발하는지도 모른다. 자본, 생명, 기술, 인간 요인들이 뒤섞이며 만들어낼 수 있는, 긍정과 부정이 교차하는 음울한 미래상을 만들어내고 있는 것이다. 생각해보라. 피치니니에게 「단백질 구조」에 등장하는 매력적인 알몸의 여성이나 인류 생명의 구원자인 유전자 돌연변이나 질적 가치에 있어선 평등하다. 하나는 상품 물신에 의해 재조합됐고, 다른 하나는 인류의 ‘찬란한’ 기술에 의해 거듭났기 때문이다. 상품 물신이 자본주의의 지배적 정서가 되었듯, 돌연변이 애완식구들이 인간의 벗이 되는 생명공학의 물신이 오지말란 법은 없다는 얘기다. 물론 그 아래 깔린 정서는 한층 음울하다.

필자는, 요즘에 주말 이른 아침에 홀로 거실에서 비디오 게임을 몇 시간이고 집중해 하는 일곱살배기 내 아들을 보고 흠칫 놀라곤 한다. 자꾸만 피치니니의 게임하는 늙은 얼굴의 아이들이 떠올라서다. 하지만, 그런 아들의 모습을 그저 보는 것만으로 체념한다. 내 아이의 새로운 놀이를 수긍하곤 하지만, 왠지 한쪽 마음이 무겁다. 피치니니는 우리의 그러한 불편한 심기를 더욱더 뒤흔든다.

필자는, 요즘에 주말 이른 아침에 홀로 거실에서 비디오 게임을 몇 시간이고 집중해 하는 일곱살배기 내 아들을 보고 흠칫 놀라곤 한다. 자꾸만 피치니니의 게임하는 늙은 얼굴의 아이들이 떠올라서다. 하지만, 그런 아들의 모습을 그저 보는 것만으로 체념한다. 내 아이의 새로운 놀이를 수긍하곤 하지만, 왠지 한쪽 마음이 무겁다. 피치니니는 우리의 그러한 불편한 심기를 더욱더 뒤흔든다.페트리샤 피치니니의 웹페이지

http://www.patriciapiccinini.net