30호 만화뒤집기

그림이라는 형식을 갖고 있는 만화만의 언어

『아버지와 아들』(에리히 오저 지음 윤경 옮김/ 새만화책)

조회수: 7421 / 추천: 47

한번 쯤 들어본 얘기 같기도 하고 또는 본 것 같기도 한 이 이야기들은 『아버지와 아들』에 나오는 것들이다. 좀 지난 얘기 같을 수밖에 없는 것이 이 책의 원작이 나온 시기가 1934년 12월부터 37년 12월까지이다. 정치적인 만평들 덕에 나찌로부터 취업금지 명령을 받는 에리히 오저는 결국 가명을 사용하고 비정치적인 그림을 그린다는 조건으로 노동 허가를 받는다. 그리고 나오게 된 작품이 바로 『아버지와 아들』이다. 그래서 저자명도 ‘에리히 오저(e.o. 플라우엔)’로 되어있다. 이런 배경만 들어봐도 이 작품이 그리 평범한 작품이 아니라는 것을 알 수 있다. 그런데 그 비범함이라는 것이 단순히(사실 결코 단순할 수 없지만) 나찌 독일에 저항하고 그것을 교묘하게 일상 속에서 그려내서라기보다는 그냥 진짜 일상을 그려낸데 있는 것 같다. 마치 같은 얘기를 들어도 나와 뜻이 맞는 사람이거나 내가 좋아하는 사람이 얘길하면 더 와 닿는 것처럼 말이다.

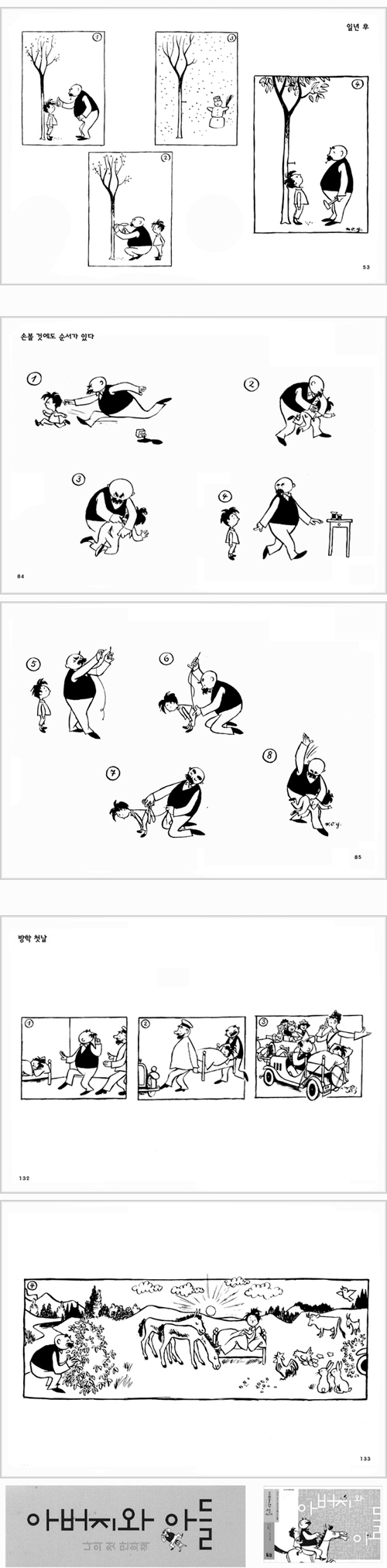

이 책은 가로로 긴 판형을 하고 있다. 그 이유는 원작이 가로로 보통 6칸 안팎으로 그려져서인데 재미난 것은 칸의 크기가 일정하지 않다는 점이다. 일반적으로 신문에 연재가 될 때는 항상 일정한 크기(가로 세로의 비율)로 그려지는 게 상식이다. 자신에게 주어진 일정한 지면 안에서 마음대로 하는 것이야 정말 자기 맘이지만 말이다. 그런데 『아버지와 아들』은 때로 네 칸 일 때도 있고 많으면 8칸, 심지어 9칸짜리도 있다. 굉장히 자유롭게 작업을 한 샘인데 만화를 그리는 입장에서 정말 굉장히 부럽다. 이유는 간단하다. 어떤 만화가가 현재 연재하고 있는 게 두 쪽짜리 원고라면 그는 거의 모든 얘기를 두 쪽에 맞추어서 하는 버릇이 생긴다. 하지만 때로는 좀더 긴 얘기를 하고 싶을 때도 있고 한 칸으로만 작업하고 싶을 때가 생긴다. 그러면 어떻게 하느냐? 한 칸짜리는 살을 붙여서 두 쪽으로 만들고 긴 얘기는 뭉텅뭉텅 잘라서 두 쪽에 맞추는 것이다. 그것도 지면을 꽉 채워서 말이다. 자기 지면 안에서 조차 그다지 자유롭지 못한 것이다. 문제는 이런 현실이 작가의 상상력이 모자라서 그런 게 아니라 만화는 늘 꽉 채워져야 한다는 일종의 강박 때문에 생겼다는 점이다. 이건 편집자의 강박이고 작가의 강박이며 독자의 강박이며 만화에 대한 편견이다. 이에 대한 더 자세한 얘기는 다음 기회로 미루고 다시 원점으로 돌아와서. 『아버지와 아들』이라는 한 작품이 보여주는 이런 다양함이 어떻게 가능한 걸까? 문화적 차이?

『아버지와 아들』이 보여주는 즐거움 중에 하나는 마임처럼 대사가 없이 그림으로만 구성되어있다는 점이다. 말하자면 만국공용어인 몸짓이라는 얘긴데 여기에 만화 본래의 재미가 덧붙여진다. 이 책에서 볼 수 있는 만화적인 재미란 그림이기 때문에 가능한 표현들이며 실사로 표현하면 뻔하고 글로 나타내자면 재미가 없는 뭐 그런 거다. 즉, 그림이라는 형식을 갖고 있는 만화만의 언어이다. 사실 그림이기 때문에 가능한 것을 표현하는데 만화는 정말 탁월하다. 거의 실사 수준의 만화에서도 가능하고 단순화된 만화체에서는 주로 쓰는 패턴 중에 하나일 정도이다. 이런 장점이 십분 발휘되어 곳곳에서 이 책 곳곳에서 만날 수 있다.

이 작품 역시 이전 글에서 소개했던 『페르세폴리스』처럼 흑백으로만 구성되어있다. 여기서 재미난 얘기하나. 만화의 역사, 원류를 찾을 때 꼭 등장하는 것이 예~전의 동굴 벽화이다. 이건 그림의 역사의 원류이다. 재미난 건 그라피티(graffiti)의 원류를 얘기할 때도 원시인들의 동굴벽화가 언급된다는 점이다. 하하하. 사실 모두 기본적으로 그린다는 점에서 어쩔 수 없나 보다. 아무튼 시작이야 그렇다고 하더라도 만화라는 형식의 본격적(?)인 시작은 사실 인쇄의 발달과 맞물려 있다. 인쇄기가 발명되고 책이 다량으로 복제되고 더 나아가 신문이 등장하고... 바로 그 신문에 실린 그림들, 보통 만평이라고 하는 풍자와 과장 그리고 거기에 일정한 대사나 지문이 들어간 그 거시기가 만화의 시작이었다. 따라서 당시의 인쇄 수준에서 칼라는 말도 안 되는 것이고 당연히 흑백의 그림들이 주를 이룰 수밖에 없었고 지금까지 그 전통(?)은 내려오게 된다. 물론 그 전통은 ‘복제의 용이’이다. 저렴한 인쇄를 위하여 희생하라! 만세. 따라서 만화는 흑백으로 그리되 칠하지 말고 펜을 쓰며 스크린톤을 써야 할 지어다! 이 관성은 여전하다. 그래서 흑백이 아니거나 펜으로 그려진 게 아니면 만화가 아닌 것 같은 느낌이 드는 것이다.

그런데 다분히 이런 구조적인 문제로 흑백 만화가 많기는 한 건데 그렇다고 검은 선의 매력을 쉽게 볼 수는 없을 것이다. 펜선도 마찬가지이다. 『아버지와 아들』은 그런 선 맛을 아주 잘 보여주고 있다. 만화가에겐 매우 부러운 선이고 독자에겐 매우 친근한 선 말이다. 물론 정형화된, 다듬어질 대로 다듬어져 거의 설계도 수준이 되어버린 세련된 선에 익숙한 독자라면 거칠고 무겁게 느껴지기는 하겠지만 곱씹어 보면 아주 인간적인 선의 맛이 난다. 게다가 편집상 확대되거나 축소된 장면들이 나오는데 선맛이 모두 다르다. 아무리 키워도 깨지지 않는 벡터 값의 건조함과는 확실히 다른 묘미다.

이런저런 재미를 느껴가며 총 157편의 전작을 보고 나면 단순하고도 명쾌한 만화의 진국을 맛볼 수 있을 것이다. 그나저나 아버지와 아들의 얘기인데 부자간의 정이니 뭐니 가족애니 이런 얘기는 왜 안하느냐고 하실텐데... 왜 안했는지는 직접 한 번 보시라.