32호 만화뒤집기

꽉꽉 채워야 직성이 풀리는 단무지한 사고가 망쳐버린 만화책

[너 좋아한 적 없어] (체스터 브라운 글.그림 / 김영준 옮김, 열린책들)

조회수: 5282 / 추천: 82

고민을 많이 하였다. 아시는 분은 아시겠지만 실은 이 꼭지를 맡을 때 약간의 음모가 있었다. 내가 전문적인 글쟁이가 아닌데도 맡게 된 이유가 있었고, 그로 인해서 정말 내 맘대로 쓸 수 있었으며, 한 출판사의 책만 소개하는 무리도 가능했다. 그런데 밑천이 떨어졌다. 그 출판사가 책을 안내는 것이 아니라 내가 감당할만한 게 없었다.해서 다른 출판사 것을 해야 되는 데… 암튼 두 작품으로 압축되었다. 하나는 서점에서 쉽게 구할 수 있는 책이고, 다른 하나는 나온 지 좀 되어서 구하기가 좀 어렵다. 그런데 예전부터 얘기를 해보고 싶었던 책은 후자였다. 갈등을 했다. 이런 글을 쓸 땐 쉽게 쉽게 구해 볼 수 있는 책을 골라야 하는 것 아닌가 하고 말이다. 왜 어떤 영화평을 봤는데 괜찮아서 그 영화를 보려 했더니 정말이지 구하기 힘들어 못 봤던 것처럼 그런 걸 추천해 봐야 뭐하나 해서다. 하지만 할 만한 얘기꺼리가 자꾸만 오늘 선택한 책에서 나왔다. 어쩔 수 없나 보다.

|

한국어펀 표지 한국어펀 표지 |

|

영문판표지 영문판표지 |

캐나다 몬트리올 출신의 만화가인 체스터 브라운의 이 작품은 보시면 아시겠지만 자전적인 얘기를 담고 있다. 사춘기의 성장기랄까 뭐 그런 거다. 그런데 참 많이 다른 데도 공감이 된다. 주변 환경, 놀이, 친구들, 그리고 부모에 대한 느낌? 독특한 재미의 작품이다. 이 작품을 처음 만난 것은 참으로 우연이었다. 그러니까 2003년 1월 말에 업무(?) 차 프랑스 앙굴렘에서 열리는 국제 만화페스티벌에 갔었다. 앙굴렘 국제만화페스티벌! 만화하는 이들에게 마치 메카 같은 곳이다. 만화의 천국이랄까. 축제 기간에는 작은 소도시(성)가 온통 만화로 흘러넘친다. 만화의 주인공들, 배경들이 거리에 늘어서고 세계 각지에서 온 작품들을 만날 수 있는 곳. 만화가들이 우정을 나누고 만화를 나누며 얘기꽃을 피울 수 있는 곳처럼 보이던 시절이었다. 이렇게 말하는 이유는 내게 그 환상은 깨졌기 때문이다. 아무튼 사람마다 다르겠지만 많은 것을 느끼게 하는, 만화를 하는 입장에선 한번쯤은 꼭 가볼 만한 축제이다.

그런데 문제는 거기서 사올 수 있는 책들이라는 게 죄다 불어판이라는 것이다. 인터넷도 넷이지만 한국에 들어오지 않은 게 별로 없으니 굳이 거기까지 가서 살만한 것도 따지고 보면 별로 없지만 언제 또 프랑스의 시골 촌구석에 가보겠냐는 아쉬움에 이것저것 사게 되었다. 물론 만화책이다. 그중에 눈에 띈 것이 바로 이 책이었다. 가물가물한 내 기억으론 중소 출판사들 부스의 맨 귀퉁이에서 산 것 같다. 이유는? 내가 본 유일한 영문판이었다. 정말이지 반가운 맘에 작지만 깔끔한 이 작품을 샀다. 내용이 뭔지도 몰랐다. 그냥 그림이 프랑스의 시골에서 그 겨울에 사기 싫을 정도는 아니었던 것이다. 게다가 영문판이니 사전 좀 찾아보면 그래도 볼 수는 있겠지 하면서 말이다. 나중에 집에 와서 보니 무려 21 유로를 주고 샀다. 당시 1유로가 천삼백 원 정도였으니깐 무려 27,000원 돈이다. 27,000원! 후회를 했다. 책을 보기 전까지는 말이다.

|

|

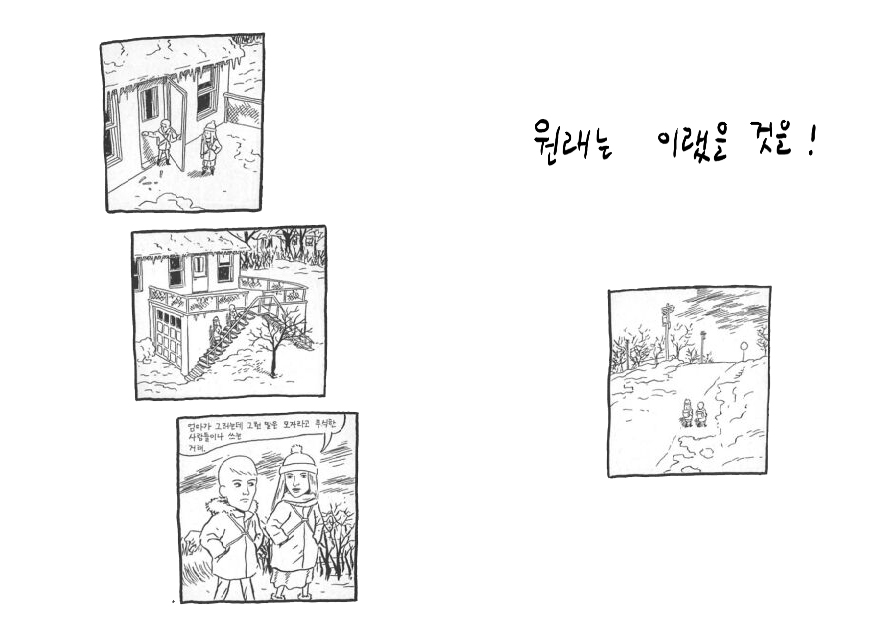

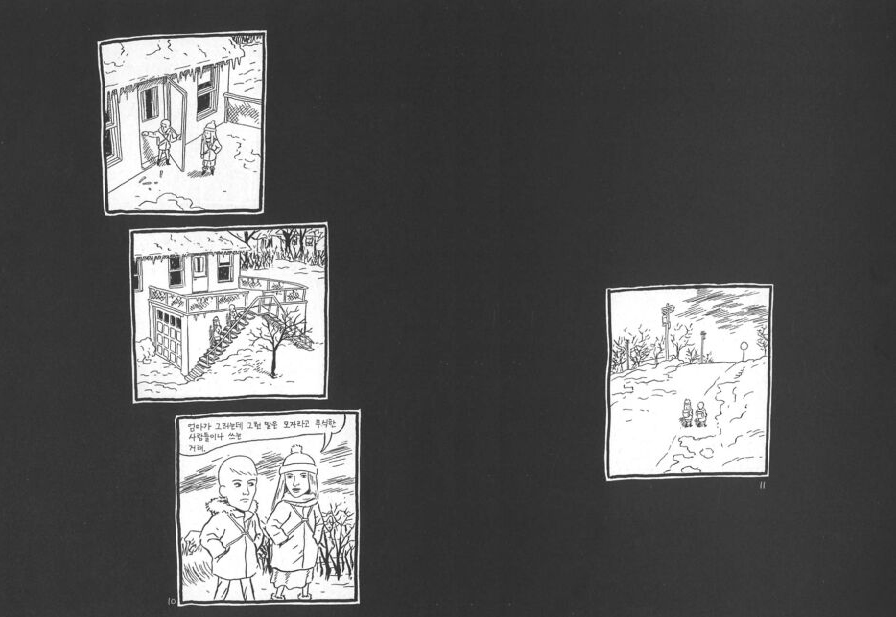

내용을 보고서야 만만한 게 아니란 걸 알았고 우연히 체스터 브라운이 좋은 작가라는 얘기도 들을 기회가 있었다. 그제서야 위안이 되었다. 그리고 독특한 개성을 가진 작품으로 지인들에게 소개하기도 하고 만화 강의의 교재로 쓰기도 했다. 그런데... 그런데 말이다. 내가 이 책을 보면서 느꼈던 것 중에 하나는 이런 작품을 하면 한국에서도 출판이 될 수 있을까하는 점이었다. 이유는 이렇다. 이 작품은 보통의 만화와 달리 칸 처리가 매우 자유롭다. 일반적으로 만화 원고는 실제 원고크기가 있고 재단할 것 까지 감안하여 필요한 여백을 둔다. 그 여백을 활용하여 큰 그림을 그리기도 한다. 이렇게 책의 판형에 따른 일정한 여백까지 포함한 것이 진짜 만화원고의 크기이다. 만화를 그려보지 못한 분들은 이 부분에 대한 이해가 적다. 그건 그렇고 일단 원고 크기가 정해지고 실제 만화가 그려지는 크기까지 정해지면 그에 따라 작업을 하는데 여백을 활용하는 그림을 빼고는 대부분 실제 원고가 그려지는 크기에 맞추어 작업을 한다. (그림 참고)

그런데 이 작가는 그걸 깡그리 무시해버렸다. 무시해 버린 정도가 아니라 아예 한 쪽에 한 칸짜리(꽉 채운 게 아니라)는 물론 심지어는 빈 페이지까지 있었다. 원본 6, 7, 8쪽엔 아무것도 없는 것이다. 우리가 보기에 없는 것이지 작가의 의도 속에는 시간의 흐름이, 그 대목에서 꼭 필요한 시간의 흐름을 표현한 것이다. 빈 여백으로 말이다. 이 점이 바로 내가 이런 형식의 작품이 한국에선 출판되기 어렵다고 생각했던 부분이다. 그리고 2004년도 말에 이 작품이 드디어 번역되어 나온 것을 광고를 보고 알았다. 그리고 어느 날 서점에 갔을 때는 반가움에 이 책을 펼쳐보지 않을 수 없었고 책을 펴보고서는… 실망할 수밖에 없었다.

일단 그 깔끔하고 과감한 여백들이 온통 먹칠로 덮여버렸다. 그리고 이 작품에서 내 만화 강의의 모범적인 교재가 되었던 바로 그 6, 7, 8의 빈 세 쪽(한국어판에선 11과 13쪽 사이임), 지인들에게 소개할 때 이런 것도 있노라고 보여줬던 바로 그 세 쪽이 사라진 것도 물론이다. 그래서 결국 중요한 장면 중에 하나인 주인공이 그린 일러스트가 그만 그 불필요한 암흑 속에 묻혀 버렸다. 이 일러스트는 원본에서 볼 수 있는 유일한 검은 바탕의 꽉 찬 그림이었는데 말이다. 꽉꽉 채워 넣어야만 직성이 풀리는 이 단무지한 사고가 비단 출판계에만 있는 게 아니라는 사실을 알고 있는 나를 보며 새삼 서글펐다. 사실 출판사도 할말이 있다. 그렇게 비워서 내면 누가 사겠냐고 말이다. 맞는 말이다. 전에 ‘아버지와 아들’을 소개 할 때도 자유로운 칸의 사용해 대해 했던 얘기를 기억하는 독자가 계실 것이다. 작업을 하는 입장에서는 그런 현실과 상관없이 자신의 의지대로 작업해 나가야 하는 것도 사실이다. 현실 탓만 할 수는 없다. 하지만 그렇게 하면 출판이 안 되니, 나원참! 딜레마다.

아무튼 이 꼭지가 아니었다면 나는 아직도 ‘너 좋아한 적 없어’의 한국어판을 사지 않았을 것이다. 가격이 원본의 4분의 일 정도인 7,500원 밖에 안하는 데도 말이다(요즘 인터넷으로 보면 원본가가 미국달러로 10~11불 정도이다. 많이 싸진 건지 그 당시에 내가 바가지 쓴 건지…쯔쯧).

마지막으로 하나 더, 작가는 그 빈 쪽에 해당하는 원고료를 받았을까?