37호(200609) 표지이야기 [특허청은 특허 장사꾼인가?]

자본의, 자본에 의한, 자본을 위한 특허

공공성에 기초하지 않은 특허 정책의 위험성

조회수: 4754 / 추천: 63

|

특허청 개청 29년만의 내부 승진 인사로 주목받은 전상우 특허청장(53). 지난 2월 1일에 취임한 이후 그는 대학, 연구소, 기업체 등을 종횡무진 누비며 특허 열풍을 만들어가고 있다. 특허 출원 건수가 세계 3위 규모지만, 기술무역수지 적자 27억 달러라는 국내 지적재산의 현실을 타개하기 위해서이다. 그는 ‘총성 없는 경제전쟁시대인 요즘 우리 기업의 화두는 기술혁신과 특허경영’이라 전제하고, “연구원이 발명 하나 잘 해서 수억 원을 보상받을 수 있는 그런 시스템을 구축해야 한다.”(<서울경제> 2006. 4. 23.)라고 말하고 있다. 산‧학‧연을 아우르는 전 청장의 발걸음은 특허를 통한 기술 혁신과 부가가치 창출을 독려하기 위한 일종의 ‘찾아가는 서비스’인 것이다. 전 청장의 이러한 행보는 2000년 이후 특허청의 주요 정책 방향과 맥을 같이하고 있다.

과학 상업화의 시발점, 베이-돌 법

1990년대부터 세계 경제의 키워드로 자리 잡은 ‘지식기반경제론’이 2000년 전후로 국내에 알려지면서, 지적재산의 중요성이 부각되기 시작했다. 그리고 그 주된 내용물인 과학기술에 대한 배타적 소유권, 즉 특허의 활성화가 필요하다는 주장이 설득력 있게 받아들여졌다. 결국, 정부와 국회는 기술이전촉진법 제정(2000년)과, 산업교육진흥법 개정(2003년)으로 시대적 요구(?)에 부응한다.

기술이전촉진법은 공공연구기관에서 개발된 기술을 민간부문에 이전, 산업화함으로써 기술 경쟁력을 강화하는 것을 목적으로 제정되었다. 산업교육진흥법 개정안은 연구 성과의 산업화를 위한 산‧학 협력단과 학교 기업 설립을 가능하게 하였다. 한눈에 봐도 유사한 내용의 두 법안이 모델로 삼은 것은 미국의 ‘베이-돌 법(Bayh-Dole Law)’이다.

1980년 미국 상원에서는 버치 베이(Birch Bayh)와 로버트 돌(Robert Dole) 의원이 발의한 ‘특허 및 상표권 개정안(Patents and Trademark Amendments Act)’이 통과된다. 베이-돌 법이라 불리는 이 법은 ‘연방정부로부터 자금을 받았어도 연구 성과에 대한 특허권은 연방정부가 아닌 대학 혹은 연구 기관에 귀속시킬 수’ 있게 하였다. 특허를 통해 기술 혁신과 기술의 상업적 활용을 유인하려 한 베이-돌 법 입안 이후, 미국 내 특허 출원은 비약적으로 늘어났다. 호주국립대학교의 피터 드라호스(Peter Drahos) 교수의 연구에 의하면 1985년 미국 내 연구소의 특허 출원은 법 시행 이전과 비교하여 300% 가까이 증가했다. 하지만, 베이-돌 법 시행 이후 20여 년이 지난 지금, 애초 기대했던 기술 개발 효과는 미미하고, 과학 기술 연구 풍토의 상업화만 부추겼다는 평가가 속속들이 나오고 있다.

'무시되는 질병(neglected disease)'

과학 기술의 상업화로 인한 폐단은 특히 의학과 생명공학 분야에서 심각하게 나타났다. 영국의 의학전문지인 ‘란셋(Lancet)’ 2002년 6월호에 실린 보고서에 따르면, 1975년부터 1999년까지 개발된 1393개의 신약 중 16개만이 저개발국에서 주로 발생하는 열대병과 결핵 치료제였다. 보고서는 암과 같은 선진국형 질병 치료제 시장은 후진국의 '무시되는 질병(neglected disease)' 치료제 시장의 13배에 이른다고 밝혔다.

실제로 결핵 치료제의 경우, 현재 시장에서 유통되는 것이 많지 않다. 그래서 결핵에 걸릴 경우 환자는 2차 치료제까지밖에 구할 수 없다. 결핵은 대부분 가난한 사람들이 걸리므로, 제약회사가 추가적인 연구를 진행할 필요성을 느끼지 못하기 때문이다.

열대 질병은 사정이 더욱 심각하다. 지난 2001년 7월, 한국에서 한 항만 노동자가 말라리아에 걸려 사망한 사건이 있었다. 말라리아 치료제인 정맥 주사용 염산 퀴닌을 구하면 쉽게 나을 수 있었다. 하지만, 그는 끝내 치료제를 구하지 못했고 결국 죽음에 이르렀다. 염산 퀴닌 주사제는 ‘국가 비축용 희귀 의약품’에 속해 정부가 항상 100명 분량의 약을 보유하고 있어야 한다. 그러나 말라리아와 같은 열대 질병 치료제는 제약회사의 생산 기피로 말미암아 약을 구하기가 쉽지 않은 상황이다.

이에 대해 공공의약센터의 권미란 씨는 “열대 질병 치료제의 생산은 거의 중단된 상황이다. 하지만, 비만증 치료제나 발기 부전 치료제는 끊임없이 개발되고 있다. 대표적인 열대 질병인 ‘수면병’ 치료제는 개발만 하고 시판을 하지 않다가, 현재 ‘다모증(多毛症)’ 치료제로 팔리고 있다. 의약품 개발에서 공공성이 사라지고 상업성만 남은 결과가 바로 이러한 현실이다.”라고 비판했다.

“지뢰밭을 걷는 사람과 같다.”

특허를 통한 기술 개발 유인 정책은 전자 기술 분야에서 인적‧물적 자원의 낭비를 초래하고 있다. 특허권이 민간에 귀속되면서 무한정의 이윤이 보장되자, 기업은 사활을 걸고 자신이 개발한 기술을 ‘표준’으로 만들려고 하고, 다른 업체의 기술과 어떠한 타협도 하지 않는다. ‘특허=시장 독점’의 공식이 성립하기 때문이다.

DVD의 표준화 분쟁이 바로 대표적인 사례이다. DVD 개발 당시부터 불거진 소니(Sony)와 도시바(Toshiba) 사이의 표준화 분쟁은 끝내 해결되지 않았다. 이 때문에 DVD는 CD처럼 이용자들에게 다양한 혜택을 주지 않은 채, 차세대 기술로 넘어가고 있다. 하지만, 차세대 DVD라 불리는 HD DVD와 블루레이(Blu-ray) DVD 역시 두 회사의 마찰로 표준이 정해지지 않은 상태이다. 때문에 이용자들의 불편과 비용 부담 증가는 불가피할 전망이다.

또한, 기존의 기술이 특허로 보호받으면서 후발업체의 기술 개발에 상당한 제약을 가하기도 한다. 한 때 ‘반도체 백화점’으로 불렸던 미국의 TI(Texas Instruments)는 1990년대에 접어들면서 반도체 개발을 중단했다. 하지만, 1970년대 TI가 개발한 기술이 특허로 보호를 받고 있기 때문에, 지금도 반도체를 가지고 이윤을 챙기고 있다.

플래시 메모리는 1980년대에 이미 국내 업체들이 기술 개발 역량을 보유하고 있었음에도 제품을 내놓지 못했다. 당시 시장을 장악한 인텔(Intel)의 특허 기술을 피해갈 방법이 없었기 때문이다. 리처드 스톨만(Richard Stallman)은 프로그램 개발을 하면서 맞닥뜨린 이런 상황을 빗대어 “지뢰밭을 걷는 사람과 같다.”라고 말할 정도였다.

전자 회사의 개발 연구원인 김영식 씨는 특허로 보호받는 ‘원천 기술’이란 보통 매우 단순함에도, 그 이상의 대가를 받고 있다고 지적한다. 그는 “손쉽게 개발할 수 있는 것을 특허 때문에 우회해서 개발해야 할 경우가 많다. 그런데 그 특허로 보호받는 기술들을 보면 아주 단순한 것들이 많다. 심지어 x축과 y축이 만나는 점의 좌표까지도 특허로 보호를 받는다. 이러다 보니 이중 삼중의 기술 개발 비용이 발생한다. 엔지니어로서 정말 부담스럽다. 흔히 자본주의가 효율적이라고 하지만, 이런 비효율이 어디 있는가?"라고 말했다.

특허 정책의 공공성 확보

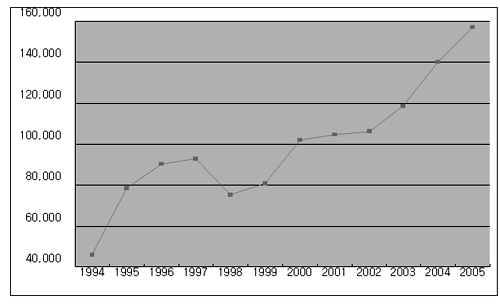

국내에서도 2000년 이후 산업교육진흥법, 기술이전촉진법 입안을 비롯해서 지식재산기본법(가칭) 제정 추진 등 일련의 특허 강화 정책들이 펼쳐지고 있다. 그 결과, 2000년 이후로 특허 출원 건수도 비약적으로 증가했다. (표 1) 하지만, 이에 대한 비판적 논의는 거의 찾아볼 수 없다. 외국 기업에 지급하는 로열티 규모가 종종 이슈가 되지만, ‘우리도 특허를 많이 보유하자.’라는 식의 맞불 정책만이 언급된다. 지적재산으로서 공적 성격은 깡그리 무시된 채, 오로지 기업의 관점에서만 특허 정책이 세워지고 있는 것이다.

|

이러한 정책 흐름은 결국 거대 기업의 무한정한 이윤 축적으로 귀결된다. 베이-돌 법이 시행된 1980년을 기점으로 미국에 있는 다국적 제약 회사의 규모는 이전보다 3배나 증가했다. 현재 미국 내 제약 산업의 규모는 2,000억 달러 이상으로 미국에서 가장 높은 이윤을 내는 산업이 되었다. 대부분의 신약 개발은 대학과 연구소에 연방 정부의 공적 자금이 투입된 결과지만, 특허권이 기업에 귀속되면서 신약 개발의 모든 혜택을 제약 회사가 독점했기 때문이다. 그리고 대다수 미국인에게 주어진 것은 비싼 약 값 뿐이었다.

정보공유연대의 남희섭 대표는 “세금으로 지원한 연구의 성과물을 공공 영역에서 어떻게 활용할 것인지를 고민해야 하는데, 특허청의 정책에서 그런 부분들은 보이지 않는다. 민간에 이전해서 장사할 궁리뿐이다. 베이-돌 법에 관한 문제점을 잘 따져보지도 않고 도입할 경우, 국민에게 상품 가격 상승의 부작용만 안겨줄 것이다.”라고 지적한다.

지난 세기의 3대 과학 혁명인 분자 생물학, 핵에너지, 인터넷은 모두 공적 자금이 투여된 연구 결과를 수많은 과학자가 자유롭게 공유하면서 얻은 것이다. 특허와 같은 상업적 이용을 통해 개발된 기술이 아니다. 하지만, 현재 한국을 비롯한 대부분의 국가는 효율성의 잣대만을 내세우며 지식의 상품화를 부추기고 있다. 그 속에서 과연 민중이 얻을 수 있는 이익이란 무엇인지 논의가 필요한 시점이다.

|