39호(200611) 만화뒤집기

만화의 힘! 그 마르지 않는 샘.

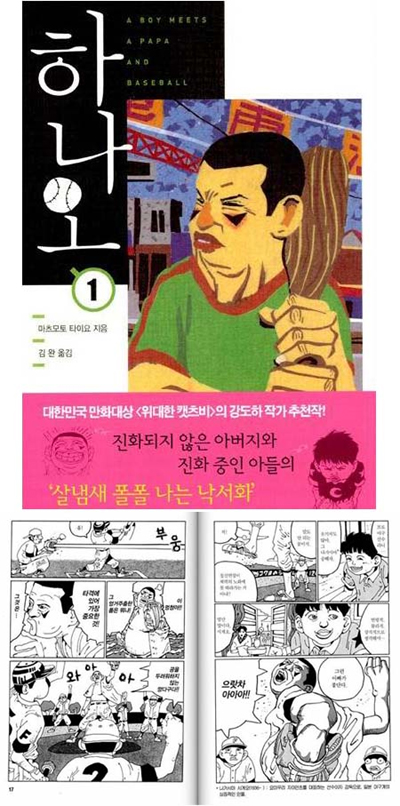

『하나오 1,2,3』 (마츠모토 타이요 지음, 김완 옮김 / 애니북스)

조회수: 7134 / 추천: 67

|

사실 이번 호에 하고자 하는 얘기는 소개하려는 작품에 대한 것이 아니다. 오히려 그냥 하고 싶었던 얘기를 하려다 보니 이 책이 걸려들었다는 게 맞겠다. 그저 만화와 어떻게든 연관되어 있는 사람이라면 한번쯤은 꼭 생각해봐야 하는, 뭐 그런 얘기다. 이런 얘기를 할 때 좋은 예가 되는 작품 중에는 예외 없이 마츠모토 타이요의 만화들이 들어있다. ‘핑퐁’이나 ‘철근콘크리트’가 대표적이다. 흠...

자 무슨 썰을 또 풀려고 그러냐면...

11월 3일이 무슨 날인지 아시는 분? 만화 소개 꼭지에서 만화하는 작자가 묻는 것이니 눈치 빠른 독자라면 뭔가 만화와 관련된 날이라는 짐작은 하실 것이다. 바로 만화의 날이다. 1996년 청소년보호법이 만들어지면서 만화는 또 한번 불량의 덧칠을 당한다. 그리고 여러 유명 연재만화들이 철퇴를 맞는다. 이현세의 ‘천국의 신화’가 무죄 선고를 받은 것은 그로부터 무려 8년 뒤 2004년에 이르러서다. 그 간의 작가의 심정이야 오죽했으랴. 뭔 얘기냐면, 만화는 항상 불량으로 취급받았고, 그건 만화가 불량해서가 아니라는 것. 뭔가 더러운 걸 찾아내 "보시오, 내가 여기서 청소하고 있소. 훌륭하지 않소."라는 식의 공권력을 위한 희생양이 되었다는 것이다. 96년 당시에 많은 만화가들이 여의도에 모여 ‘청보법 반대, 표현의 자유 쟁취’를 부르짖은 날이 바로 11월 3일이다.

|

한국만화의 역사를 보면 과거 5,60년대 만화가 뭔가 자랄만하면 똑똑 모가지가 부러지는 아픔이 들어있다. 악당을 물리치는 정의의 라이파이가 불온 시 되는 등 만화의 만자도 모르는 인간들이 마녀 사냥을 한 것이다. 왜 개가 말을 하냐는 둥(그럼 쥐-미키마우스-는 어떻게 말을 하냐!), 왜 태극기를 거꾸로 그리냐는 둥(태극기가 어떻게 한쪽으로만 나부끼냐, 이 돌대가리들아!) 단순무식의 극치를 달렸다. 아 불쌍한 만화, 만화가들... 실력은 되는데 인정을 못 받으니 작품을 하기보다는 제품을 하는 쪽을 택한다. 공장(이른바 프로덕션)을 차리고 분업하여 만화책을 찍어내는 것이다. 당연히 양적으로 승부한다. 베끼거나 또는 싸게 많이 만들거나. 이게 적어도 80년대 중반까지 주류였다. <보물섬>이 나오고 80년대 중반부터 <만화광장> 등 작품성과 대중성을 갖춘 잡지도 나온다. 와, 이제 좀 만화가 기를 펼까하는 순간 ‘드래곤볼’과 ‘슬램덩크’가 한국만화 시장을 휩쓸며 판도를 바꾼다. 일본만화로 말이다. 결국 90년대 초중반 이젠 만화방(대본소)에서 일본 만화가 3편 들어있는 잡지로 주류가 넘어간다. 그렇게 해서 무려 한 출판사가 17종에 많게는 20여 만부씩 팔아 치운다. 가히 황금기를 맞는 듯...하다가 IMF 직격탄 한 방에 완전 초토화된다.

이런 과정에서 심심하면 마녀사냥을 당하던 게 만화다. 얼마나 많이 당했으면 불량하면 떠오르는 게 만화하고 식품일까. 또 언제나 하위문화에서 벗어나질 못했다. 쟁쟁한 작가들이 만화의 질을 올려놓을 만하면 짓밟고, 올려놓을 만하면 짓밟고. 그러니 만화하는 게 결코 자랑스럽지 않았다. 신문에서 만평을 그리는 이들은 스스로 만화가라는 생각조차 없었고 ‘화백’으로 활동할 뿐이었다. 화백을 만화가로, 만평을 만화로 이끈 이가 바로 박재동이다. 그래서 대단한건데 이 얘기는 다음 기회로 미루고, 암튼 문제는 여기서 그치지 않았다. 앞서 잠깐 얘기했듯이 한국 만화판은 살기 위하여 생산량을 늘리는 길을 택했다. 한 쪽 그릴 거 두 쪽 그리고 네 쪽 그리고... 그렇게 된 중요한 이유는 원고료가 싸기 때문이다. 원고료가 싸다는 것은 먹고살기 위해서는 더 많이 일해야 한다는 뜻이다. 많이 일하기 위해 분업한다. 분업하는 식구들을 먹여 살리기 위해 더 많이 일해야 한다. 이제 악순환이 시작된다. 더 많이 그려 먹고사는 길을 택한 것이다.

반면에...그렇다고 그들 모두가 그렇다는 건 아니겠지만, 아무튼 일본이나 유럽(미국 쪽은 또 다른데 이것도 다음 기회에!)은 다른 방식을 취한다. 결론부터 말씀드리면 질적으로 나은 만화를 그릴 수 있는 방식을 취했다는 것이다. 먼저 일본의 예를 들어보자. 유명한 만화 대가들이 프로덕션을 차렸다는 얘기를 들어본 적이 없다. 그저 제 작품에 집중하는 데 필요한 인원, 대개는 3~4명 정도가 작업을 함께 한다. 일본에선 보통 격주로 흑백 20쪽씩 연재를 하니까 일년이면 24주×20쪽 해서 약 480쪽 내외니까 단행본 2권이 약간 넘는 분량이다. 연재가 보통 16쪽, 20쪽, 24쪽으로 가니까 더 늘거나 줄 수는 있겠다. 유럽은 어떤가. 보통 혼자 작업한다. 따라서 많은 양을 그릴 수가 없다. 일년에 칼라로 평균 60쪽짜리 한 권 정도다. 물론 흑백으로 하는 이도 있고 100쪽이 넘는 책도 많지만 어쨌든 주로 혼자 작업한다. 혼자하건 여럿이 하건 그게 그들로서는 좋은 작품을 할 수 있는 나름대로의 방식인거다. 즉, 질적으로 좋은 작품을 하기 위한 쪽으로 택한 것이며 그렇게 해도 먹고산다는 의미가 되겠다. 일본이 잡지를 중심으로 가거나 유럽이 단행본 중심으로 가는 것은 다 이유가 있겠지만, 뭘 하든 좋은 만화를 내서 팔기 위한 게 아니고 무엇이랴. 우리가 양으로 승부를 걸었듯이 말이다. 양과 질이 승부를 하면 어떻게 될지는 독자 여러분의 상상에 맡기겠다. 다만 이것이 한국만화가 어려움을 겪는 근본적인 이유 중에 하나임은 잊지 말자. 그럼 어떻게 해야 할까. 다른 인건비는 다 싼데 만화가의 그것만 올려달라고 할 수도 없고...

|

특별한 이유 때문에 이런 얘기를 마츠모토 타이요의 ‘하나오’에 맞춰서 얘기 한 건 아니다. ‘하나오’를 보면서, 또 만화의 날 행사를 준비하면서 든 여러 잡생각을 참지 못하고 터뜨린 게다. ‘하나오’를 소개받고 싶었던 분들은 한마디로 낚인 게 되겠는데... 조금이나마 위로해드리자면... 이 작품을 보면 일본 만화가 문학적(?)으로 형식적으로 내공이 얼마나 대단한지 다시 한 번 느낄 수 있다. 일본 영화나 소설에서 느껴졌던 그들만의 깊이가 이 작품에서도 고스란히 전해진다. 굳이 트집을 잡으라면 ‘핑퐁’이나 ‘철근콘크리트’에 비해서 그림을 좀 막(?) 그렸다는 느낌이 드는 정도랄까. 끝으로 나는 분명히 ‘비해서’라고 했음을 다시 한번 밝히는 바이다.

덧붙임... 한국작가들이 일본이나 유럽 작가들을 만날 때 꼭 갖는 의문. ‘원고료가 그렇게 센데 왜 그것 밖에 안 그릴까? 나라면 더 많이 그릴 텐데’... 지금도 샘이 마르고 있다. |

||