15호 기획 [사 이 버 역 사 의 기 록 디 지 털 납 본]

무엇을, 어떻게 기록할 것인가?

디지털 납본의 쟁점들

조회수: 2140 / 추천: 35

|

무엇을 기록할 것인가?

우선 ‘납본 대상이 되는 디지털 자료의 범위가 어디까지인가’하는 문제가 제기된다. 즉 CD-ROM, 디스켓, DVD 등 매체에 고정된 오프라인 자료에 한정할 것인가, 아니면 서버와 데이터베이스 등에 저장된 온라인 자료까지 포함할 것인가, 혹은 일정한 기준에 따라 수집 대상을 한정할 것인가, 모든 디지털 자료로 확대할 것인가 하는 문제이다. 만일 수집 대상을 한정한다면 가치있는 자료가 유실될 위험성이 여전히 남게된다는 문제가 있다. 반면 모든 디지털 자료로 대상을 확대한다면 자료의 수집·관리·보존을 위한 부담이 엄청날 것이다. 또한 인터넷 상에 자료를 올려놓는 모든 사람에게 의무적으로 납본을 강제하는 것은 현실적으로 불가능하다. 납본 의무자가 자료를 도서관에 전달하는 전통적인 납부 방식이 온라인 자료에 그대로 적용되기는 힘들다.

최초의 웹진이라 불리는 스키조에 참여했던 한 관계자는 디지털 자료 복원에 대해 회의적이다. “왜 과거의 자료를 다시 복원하려는지 모르겠다. 사라진 것은 사라진 것대로 의미가 있지 않은가. 모든 것을 기록에 남겨야한다는 것도 일종의 강박인 것 같다.” 반면 인쇄물이든 홈페이지든 한번 출판된 자료가 계속 창작자의 통제 하에 있을 필요는 없으며, 지식의 사회적인 축적과 이용자의 접근권을 위해 타인 혹은 공공 기관이 기록·보존할 필요가 있다는 의견도 존재한다. 어쨌든 인터넷 상의 자료에 대해 운영자에게 납본을 권고할 수는 있지만, 의무화하기는 힘들 것으로 보인다.

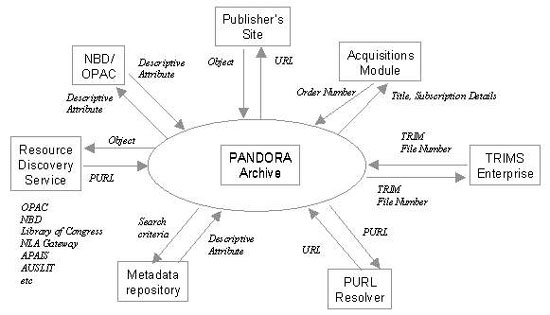

수집 대상의 문제는 방법의 문제로도 이어진다. 수집 방법은 일정한 기준으로 대상을 선정한 후에 수집하는 선택적 수집과 웹로봇 등의 기술적 방법을 이용하는 망라적 자동수집으로 나뉠 수 있다. 어떠한 방식을 채택할 것인가는 수집 대상의 문제나 경제성에 따라 각 국가마다 다르게 나타날 수 있다. 호주국가도서관이 1997년 시작한 판도라(PANDORA: Preserving and Accessing Networked Documentary Resources in Australia) 프로젝트는 일정한 선정 기준을 가지고 디지털 자료를 수집하고 있다. 반면 스웨덴 왕립도서관이 추진하고 있는 Kulturarw3의 경우에는 스웨덴의 모든 웹사이트를 대상으로 웹로봇을 이용해 자동수집하는 방식을 채택하고 있다.

저작권을 둘러싼 갈등 해결 시급

수집뿐만 아니라, 수집된 자료의 보존 및 이용 측면에서도 풀어야할 문제가 많다. 특히 저작권을 둘러싸고 저작권자와 도서관계의 갈등이 첨예해지고 있다. 전통적으로 도서관은 지식 유산의 수집·보존과 함께 이용자들에게 지식에 대한 보편적 접근을 제공하는 역할을 수행해왔다. 이에 따라 도서관에서의 이용은 저작권법상 예외로 인정돼 왔다. 그래서 도서관 내에서 자체 보존을 위해서 복제하거나, 연구 등 목적의 이용자에게 저작물의 일부분을 복제하는 것은 저작자의 허락없이 허용돼 왔다. 하지만 디지털 자료의 경우 여러 명의 이용자가 동시에 이용할 수 있고 데이터의 복제나 변조 등이 용이하다는 점에서 인쇄물에 비해 저작권 침해의 우려가 높아지고 있으며, 디지털 자료의 이용 방식이나 범위를 둘러싸고 저작권자와 이용자 사이에 일정한 갈등이 불가피한 상황이다.

국내에서도 국립중앙도서관이나 국회도서관에서 도서관 자료의 디지털화를 추진하면서 2003년에 저작권법 관련 조항의 개정이 있었다. 현 저작권법은 저작권자에게 ‘전송권’을 부여하고 있는데, 이에 따라 도서관 자료를 가정 등에서 원격으로 열람하는 것이 불가능해졌다. ‘디지털 도서관’이라는 이름이 무색한 우스꽝스러운 상황이 된 것이다. 또한 2003년의 저작권법 개정안은 디지털 자료를 연구 목적으로 복제하는 것을 금지하고, 동시에 접속할 수 있는 이용자 수를 제한하여 많은 비판을 받은 바 있다.

국제도서관연합(IFLA: International Federation of Library Association and Institution)은 2000년에 발표한 문서에서 디지털 자료에 대해서도 공정이용에 해당하는 경우에는 기존의 인쇄물과 같이 무료 접근 및 이용을 허용해야한다는 입장을 제출했다.

민간차원에서 디지털 정보의 복원을 추진하고 있는 정보트러스트운동 역시 저작권이라는 걸림돌을 해결해야 한다. 현 저작권법은 저작자가 별도의 의사를 표시하지 않는 한 저작권을 부여하고 있는데, 따라서 과거의 자료를 복원하기 위해서는 일일이 저작자를 찾아 허락을 받아야 하기 때문이다.

이런 측면에서 저작자가 사전에 저작물의 이용 조건을 명시하여 배포하는 대안 라이선스가 필요하다는 인식이 확산되고 있다. 즉 저작자가 자신의 저작물을 복제, 배포, 이용할 수 있다는 것을 허락함과 동시에, 상업적인 이용을 제한하는 것과 같은 이용 조건을 부여하는 것이다. 국내에서는 정보공유연대 IPLeft에서 최근 정보공유 라이선스(http://www.freeuse.or.kr)를 제작하여 배포를 준비하고 있다. 정보공유연대 운영위원인 정경희씨는 “디지털 도서관을 추진하는데 있어, 디지털 자료의 수집·보존뿐만 아니라 자유로운 이용을 위한 방법 역시 고민할 필요가 있다”고 제안했다.