15호 영화

특명!! 부시를 낙선시켜라

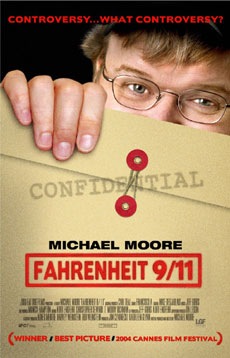

‘화씨 9/11(Fahrenheit 9/11)’

조회수: 3326 / 추천: 60

|

<화씨 9/11>은 <로저와 나>의 후속편인 <부시와 나>라고 할 수 있을 정도로 집요하게 부시에 대한 공격을 하고 있다. 9.11과 사우디 그리고 빈라덴, 석유까지 부시와 유착돼 있는 사람들과 기업 그리고 정치권에 대한 이야기를 쉬지 않고 까발리고 있으니 말이다. 그러니 어찌 다른 나라 사람들과 미국 내 부시를 반대하는 사람들에게 사랑을 받지 않을 수 있단 말인가?

<화씨 9/11>은 미국은 물론 유럽에서도 흥행가도를 달리고 있다. 그것이 아이러니 하게도 자국의 대통령도 아닌 미국의 대통령 부시를 조롱하는 내용을 다루고 있는 작품이기 때문이다. 어쩌면 미국이 가진 힘을 과시하고 있는 느낌도 들고 부시만을 조롱하는 것이 아닌 현재의 미국을 보여주는 극대화된 단면이기 때문인지도 모른다. 미국은 지금 어떤 위치에 있는가? 그리고 그걸 보고 있는 다른 나라들은 무엇을 준비해야 하는가?

그렇지만 무어는 철저하게 미국인의 시각으로 영화를 만들었다. 전쟁에 참가한 군인을 두고 있는 미국가정과 그 군인의 죽음이 누구를 위한 희생이었는지를 다루고 있지, 이라크의 민간인 피해자의 가정이나 그 수많은 희생을 직접적으로 대면하지는 않는다.

마이클 무어 감독이 언론과의 인터뷰에서 자주 얘기하는 것 중에 하나가 “현재의 미국은 진정한 미국이 아니다. 나는 진정한 미국의 정신으로 돌아가고 싶다” 라고 자신의 생각을 드러내듯이 영화도 역시 그 한계에서 벗어나지는 못하고 있다.

2004년 11월은 미국의 대선이 치러지는 때이다. 현재 재선을 노리는 부시와 민주당의 캐리 후보가 접전을 벌이고 있는 중이다. 누가 이길 것인가? 여론조사를 보면 아직은 부시가 앞서고 있다고 전해진다. “공포의 정치는 여전히 부시에게 구원을 기다리는 국민들을 만든다”고 영화 속에서 말하듯이, 미국의 국민들은 요상한 애국심을 보이고 있다. 이런 상황에서 우리의 무어 감독은 부시의 낙선을 위해 만들었다는 <화씨 9/11>을 들고 본격적인 부시낙선운동에 돌입했다. 이번 선거는 부시 대 캐리 혹은 부시 대 무어의 선거전이 될 듯하다.

얼마 전 신문을 보니 미국 비자를 받을 때는 모든 사람이 비자 인터뷰를 받아야 되는 것으로 바뀌었다는 이야기와 인터뷰 면제 대상자도 기존의 55세에서 80세로 바뀌었다는 기사가 났다. 그렇지만 여전히 하루 처리하는 비자의 양은 그대로 한다는 기사를 보면서 과연 우리가 그렇게 동맹국이라고 외치는 미국이, 그래서 이라크파병을 해야 한다고 하는 논리들은 이런 기사 속에 어떤 위치를 차지하고 있는지 궁금했다. 미국은 우리에게 어떤 의미이며 여전히 한국인들은 아메리카 드림을 꿈꾸고 있는가? 참, 비자를 받기 전에 지문을 미국으로 보내야 한다는 단서도 추가됐다. 미국 내에서 범죄를 저지른 적이 있는지를 확인하고 괜찮으면 비자를 발급한다니, 참 어이가 없는 노릇이다. 다큐멘터리 속에 나오는 그들의 공포, 테러에 대한 공포 혹은 인간에 대한 공포가 느껴지는 대목이기도 하고 죄지은 사람이 발뻗고 잠자지 못한다더니, 그들은 스스로 너무 많은 죄를 짓고 그 모든 것을 국민들이 감당하게 하는 것이 아닌가 하는 생각을 하게 됐다. 이 공포는 공포를 조장한 사람들이 그 끈을 끊지 않으면 계속 이어질 수밖에 없다. 서부의 총잡이들처럼 현재의 미국인들은 개개인이 총을 소지하고 다니며 집안에 안전가옥을 가지고 있고, 높은 빌딩에서 떨어질 때 필요한 낙하산을 준비하고 주변의 사람들을 경계하며 공포에 떠는 삶을, 그리고 아랍인만 보면 지레 겁을 먹는 스스로 만들어낸 일상의 공포를 겪고 있으니 말이다.

무어는 영화 속에서 한가지만을 말한다. 이라크 전쟁은 석유를 위한 그리고 전쟁 무기를 사용함으로써 또 다른 군비업체들을 살리고 미국의 제국주의적 힘을 과시하는 더러운 전쟁이라고 그리고 그 핵심에는 부시일가가 있다고, 그렇기 때문에 또다시 이번 선거에서 부시를 뽑아서는 안 된다고. 일상의 공포를 종식시킬 수 있는 사람은 유권자인 당신의 손에 달렸다고. 그렇게 일관되게 외치고 있다.

<화씨 9/11>를 보면서 물론 통쾌하고 즐겁기는 했지만, 여전히 미국이 가진 힘을 재확인 하는 것 같아서 못내 불편했다. 가끔이지만 아직은 총기의 위협에 시달리지 않는 한국이 좀 살만하다고 느끼면서도 여전히 이라크파병의 당위성만을 외치며, 이제는 언론의 보도조차 차단하는 정부의 행태를 보면서 그들 속의 미국은 과연 여전히 동맹인가 하는 생각이 든다. 정치의 식민지, 경제의 식민지에서 벗어나는 길은 역시 누가 먼저 그 고리를 끊느냐에 달렸지 않았을까? 마이클 무어가 통렬하게 비판하는 문제들을 왜 우리는 말하지 않고 단지 동맹이라는 그늘 속에 갇혀 있는지 이 무더운 여름 다시 한번 생각하게 된다.